В истории обороны и блокады Ленинграда до сих пор остается целый ряд неизученных аспектов. Над какими темами вы работаете сейчас?

Сейчас я занимаюсь в основном изучением экономической истории блокады и пытаюсь ответить на фундаментальный, на мой взгляд, вопрос: как одному миллиону ленинградцев все-таки удалось выжить в блокаду. Все, что мы знаем и что изучалось раньше, в основном сводилось к спорам историков о количестве жертв. Есть цифра, которая была представлена в материалах Нюрнбергского трибунала и которую отстаивал бывший уполномоченный ГКО по продовольственному снабжению Ленинграда Дмитрий Павлов, это 632 тысячи умерших от голода. Либо есть цифра, которую аргументированно отстаивали ленинградские историки Валентин Михайлович Ковальчук и Геннадий Леонтьевич Соболев, это не менее 800 тысяч.

Об этих подсчетах шла речь, но при этом мы упустили из внимания, что из 2,5-миллионного населения на момент блокады, по официальным данным, миллион человек выжили. И это учитывая те нечеловеческие условия, в которых люди жили. Мы хотим ответить на вопрос, кто же выжил, каковы были стратегии выживания, есть ли простая, прямая корреляция между тем, что люди, которые получали карточку первой категории, скажем, рабочие, обязательно выживали, а те, кто получал иждивенческую, обязательно погибали… Попытки ответить на эти вопросы к однозначному выводу нас не приводят.

Ясно, что на эти вопросы можно ответить, только посмотрев на более широкий круг источников, попытавшись найти дополнительные источники продовольствия в Ленинграде, о которых раньше по тем или иным причинам не говорили. Например, наличие определенных запасов у населения к началу войны, что связано в том числе с большим количеством сезонных рабочих в Ленинграде. Это лишь одна категория, но без этого не понять, как люди выживали на те мизерные нормы. Одна из гипотез, которую я пытаюсь проверить на основании разного рода источников, материалов заводов, дневников, материалов НКВД, это именно вопрос о запасах.

Второй вопрос тоже чрезвычайно важный. Мы никогда не учитывали, что Ленинград был неоднородным городом. Была периферия, а на ней были огороды. Уткина заводь, окраина Васильевского острова, северные районы — это районы, где люди занимались огородничеством. Те самые “6 соток”, которые были отнесены на 60 км и дальше в послевоенное время, тогда находились существенно ближе, и те люди, которые жили по периметру города, имели собственное хозяйство. А, стало быть, и шансы выжить, так как у них были дополнительные источники снабжения.

Кроме того, когда мы говорим о карточках, часто забываем или не знаем, что было гораздо больше, чем три категории снабжения. Было до 20 карточек для разных категорий населения. Были и другие чрезвычайно важные источники для получения продовольствия. Например, те же военторги, о которых тоже практически не говорят, и так далее. Таким образом, я пытаюсь разобраться с комплексом различных социально-экономических вопросов, в том числе исследованием вопросов снабжения на уровне страны, изучением того, все ли делалось для того, чтобы город снабжался, можно ли было сделать больше и так далее.

Вы упомянули о необходимости анализировать большое количество разных источников. В последнее время очень много говорится о тотальном проникновении IT во все сферы, в том числе в гуманитарные дисциплины. Сформировалось направление Digital Humanities, представители которого используют цифровые методы для анализа социальных, культурологических данных. Пользуются ли такими методами историки?

Для начала давайте разберемся, какие данные у нас есть. Безусловно, прежде всего, статистическая информация. Нужно ли использовать IT, чтобы обрабатывать эти данные? Это пока не big data. Тот объем информации, которым сейчас располагают историки, если мы говорим, в частности, о статистике периода войны, в принципе позволяет обходиться традиционными методами. Но я никоим образом не исключаю, что это перспективно использовать. У нас с моим коллегой, американским социологом, даже была идея проанализировать тексты дневников ленинградцев на предмет использования разных терминов, которые могли бы быть маркерами изменения настроений, частотности упоминания тех или иных проблем.

Для контент-анализа огромных текстов IT чрезвычайно важны. Поэтому да, безусловно, перспективы здесь есть. Но для этого нужно еще много сделать. Представим, что у нас, условно, есть 1000 дневников, которые различаются по своему объему. И есть потребность изучения различных сюжетов, например, таких как отношение к немцам, отношение в власти, рефлексия по поводу тех или иных событий. Для этого необходимо проанализировать текст дневников, найти определенные связи между разными частями текста. IT-специалисты совместно с социологами, которые будут задаваться вопросом, а что конкретно мы будем искать и анализировать, смогут проделать очень важную и интересную работу.

В этом случае мы, возможно, перешли бы из стадии отдельных рассказов к другому уровню обобщений, не рискуя при этом выплеснуть в социологическом драйве уникальность каждой человеческой судьбы. Думаю, что поле для совместной работы здесь есть, но для этого нужно для начала оцифровать все дневники, получить доступ к их использованию, договориться вместе с нашими коллегами из IT-сферы о тех программах, которые мы можем использовать. И прежде всего, определить заранее, что мы хотим сделать.

Ваши коллеги за рубежом используют такие методы?

По теме блокады точно нет. Например, та же Алексис Пери, которая опубликовала книгу о блокаде в издательстве Гарвардского университета, полагается на анализ дневников, на то, что именно дневники, будучи репрезентативным источником, передают дух времени, эмоцию лучше, чем что-либо. Ведь зачем в принципе изучать историю или историю повседневности? Мы хотим попытаться понять время через эмоцию. Я сомневаюсь, что IT смогут понять человеческую эмоцию.

Тогда в чем конкретно информационные технологии могут быть полезны историкам?

Скажем, в аргументации изменения настроения, в понимании того, какие факторы или совокупность факторов определяли то или иное качественное изменение настроения у людей. Конечно, мы можем предполагать, что для ленинградцев, прежде всего, это были вопросы снабжения. Но наряду со снабжением были и другие обстоятельства, и для разных категорий населения настроения менялись по-разному. Кто-то начинал чувствовать голод уже в середине октября и писал, что мы движемся к краху, а кто-то еще в ноябре говорил, что у меня есть запас картошки и что до Нового года мы доживем.

Но, повторюсь, важно не забывать, что речь идет о более нюансированной работе. Для того, чтобы работать с большими базами данных, использовать IT, историкам необходимо пройти свою часть пути, выявить конкретные группы, правильно поставить задачу. Иначе, если мы будем агрегировать данные, не вникнув в сущность проблемы, то вместо того, чтобы получить некое новое знание, мы можем его существенным образом исказить. Чтобы забить гвоздь, нам нужен молоток, а не микроскоп. Инструментарий нужно подбирать сообразно поставленной задаче, мы не должны искусственно притягивать IT. Какие-то вещи мы должны осознавать сами, а когда возникнет большой массив данных, использовать методы информационных технологий.

Могу привести пример такой задачи: за время блокады в Ленинграде за разного рода экономические преступления было осуждено более 22 тысяч человек. Это большой массив данных, потому что у нас есть социальное происхождение этих людей, есть обстоятельства преступлений, время, районы, где они были совершены, есть семейное положение людей, которые совершили преступления и так далее. Вот с этой базой данных уже можно работать: например, проанализировать преступность по районам, по территориям, по времени, семейному положению, образованию.

Кстати, во время войны органы прокуратуры тоже пытались это анализировать. У них была своя задача, которую они решали при помощью логарифмической линейки и подсчетов в столбик. Сейчас у нас другие задачи и инструментарий. Мы пытаемся понять локализацию преступности, о чем пока никто не говорил, мы пытаемся ответить на другие вопросы, которые тогда никого не интересовали. И вот для таких баз данных можно использовать IT-методы.

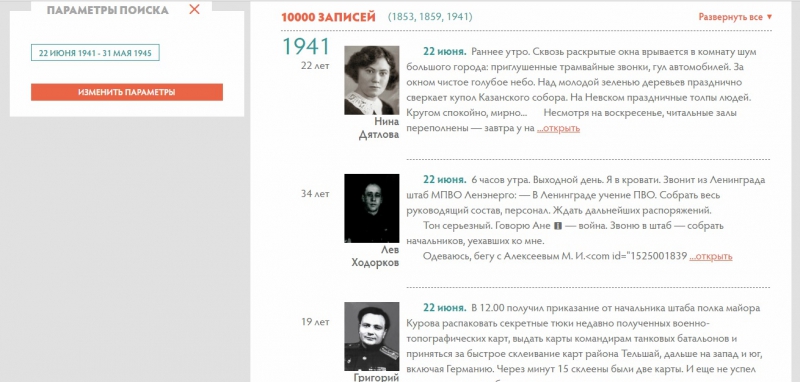

В последнее время также большую популярность получили проекты, созданные на стыке компьютерных и гуманитарных наук не только для исследователей, но и для широкой аудитории. Например, такие, как «Прожито» (проект является, по сути, электронной площадкой для публикации личных дневников ХХ века). Как вы оцениваете такую работу?

Такие проекты действительно активно развиваются. Например, можно вспомнить также проект, который развивает Президентская библиотека. Они оцифровывают документы, выкладывают их в открытый доступ, благодаря чему вы получаете представление, как выглядел конкретный документ, какие пометки на нем были сделаны. Потому что, если мы говорим о документах, с которыми, например, имели дело Сталин, Молотов, Микоян, важен не только сам документ, который человек подписывал, но и каким образом он на него отреагировал, что подчеркивал, что для него было важно. Рукописные дневники — вообще вещь уникальная. Фотографии блокадного времени, документальные кадры тоже чрезвычайно важны. Такие проекты, безусловно, позволяют глубже погрузиться в тему, лучше представить себе события того времени.

Есть ли успешные проекты по блокадной тематике?

Есть, в том числе соответствующие сайты. Но в основном это все пока инициативы, которые поддерживаются энтузиастами. Хорошо это или плохо — отдельный вопрос. Но пока каких-то серьезных исследовательских институций, за исключением проекта уже упомянутой Президентской библиотеки, нет. И то, там тоже пока оцифровано не очень много.

Потребность в такого рода работе огромная. Потому что, скажем, дневников, выложенных в интернет, которые верифицированы, проверены, о которых мы можем действительно сказать, что это подлинный источник, мало. Верификация очень важна, ведь сейчас, например, я тоже могу сесть и зная, что тогда происходило, написать дневник своего дедушки, создать какой угодно источник. Историки должны давать оценку того, что они публикуют, на предмет достоверности, давать внутреннюю и внешнюю характеристику источника. Но потребность в такой работе есть, и это тоже весьма перспективное поле для сотрудничества между историками и IT-специалистами.

Если говорить о других, в том числе традиционных способах популяризации науки, истории. Многие музеи, в частности, естественно-научные пытаются внедрять в последнее время новые, интерактивные форматы, чтобы привлекать посетителей, визуализировать материал. Что в этом смысле делают музеи истории?

Безусловно, историкам тоже необходимо думать о новых технологиях и при передаче материала, искать возможности, как представлять его в разных формах. Например, в том же аудиоформате, чтобы дневники можно было не только читать, но и слушать. И если вы поедете в какие-то современные зарубежные музеи, военные музеи во Франции или США, вы сможете увидеть, что там на стенах висят микрофоны. Например, вы хотите послушать голос какой-то исторической личности или воспроизведение текста дневника какого-то человека, который пережил страшное событие. И вам уже не надо читать текст, вы берете и слушаете. Существует и довольно много видеоматериалов, хотя, конечно, ясно, что в период войны, как правило, было не до съемок.

Мы думали и думаем над новыми формами. Я не специалист по музейному делу, но, конечно, я часто хожу в музеи. И могу сказать, что на людей разных возрастов производит впечатление, когда возникает контакт, интерактивность, отсутствие назидательности, когда есть возможность ознакомиться с наиболее важными документами, когда можно себе представить панораму военных событий.

Но людям нужно не только посмотреть и представить, но и объяснить. Все люди разные, у кого-то больше знаний, кто-то дальше продвинулся, а кто-то нет. Если мы говорим о подростках, у которых пока нет какого-то глубокого знания, их для начала нужно зацепить, чтобы они потом стали читать книжки.

А как их зацепить?

Это сложный вопрос. И я думаю, что единого рецепта нет. Некоторые растут в семьях, где есть определенные традиции, где они могут через фотографии, через рассказы родителей узнать о тех событиях. И рассказывать нужно не через агрегирование информации. Если сказать, что в городе во время блокады погибло 800 тысяч человек, это не произведет впечатление. Но если знать, что твой дед, прадед погиб здесь и увидеть его похоронку, узнать, что получали люди — жены или матери — когда узнавали о гибели своих родственников, увидеть этот маленький клочок бумаги — можно представить себе, как все это было.

Должен быть интересный рассказ, который воздействует на эмоции. Если мы говорим о конкретных потерях, о том, что старого города не стало, что почти вся интеллигенция погибла — это понятно только тем, кто уже обладает информацией. Тем, кто ей не обладает, лучше рассказывать через судьбу конкретного человека. Думаю, только так. Создать хорошую экспозицию непросто. Ведь это не только определенный объем информации, эту информацию нужно понятными средствами передать. И эти средства должны прежде всего воздействовать на чувства. Но самое главное — нужно возбудить любопытство. А дальше возникает уже исследовательский интерес.

Никита Ломагин — российский историк, специалист в области международных отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, доктор исторических наук, профессор Факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Является одним из ведущих исследователей истории блокады Ленинграда.