— Во время своего выступления вы рассказали о последних результатах и перспективах исследования двумерных материалов. Но, если вернуться назад, что именно привело вас в эту область и какие ключевые исследования вы проводите сейчас?

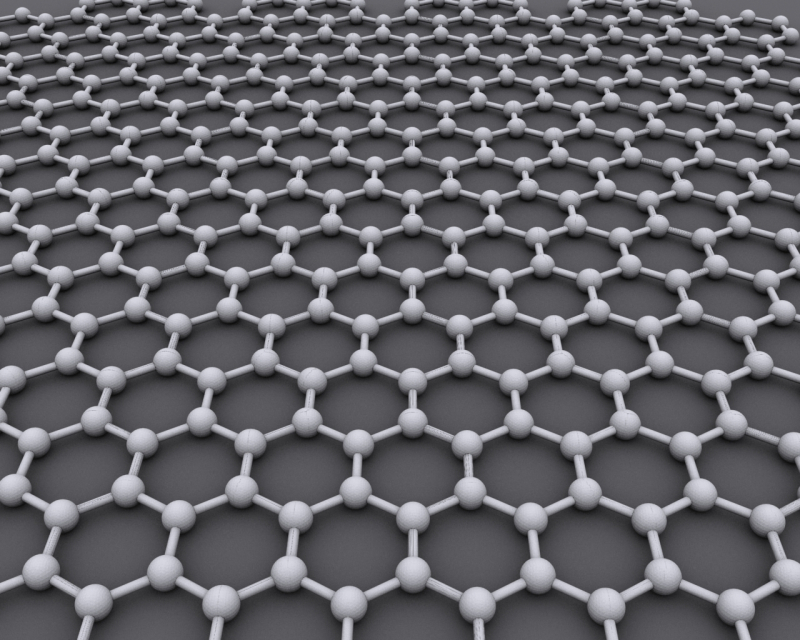

— На конференции я представлял доклад, в котором назвал то, чем я сейчас занимаюсь, — графен 3.0, поскольку графен — это первый вестник нового класса материалов, в которых, грубо говоря, нет толщины. Ничего тоньше, чем один атом, не сделаешь. Графен стал, своего рода, снежком, который вызвал лавину.

Эта область развивалась шаг за шагом. Сегодня люди занимаются двумерными материалами, которые мы знаем уже больше десяти лет, здесь мы тоже были пионерами. А после этого стало интересно, как эти материалы складывать друг на друга, — это я назвал графен 2.0.

Мы по-прежнему занимаемся тонкими материалами. Но в последние несколько лет я прыгнул немного в сторону от моей специальности — это квантовая физика, особенно электрические свойства твердых веществ. Сейчас я занимаюсь молекулярным транспортом. Мы научились вместо графена, если хотите, делать пустое место, антиграфен, «двухмерное ничего». Изучение свойств полостей, то, как они разрешают молекулам течь, и тому подобное — такого никто до этого не делал, это новая экспериментальная система. И существует уже много интересных исследований, которые мы опубликовали. Но нужно развивать эту область и смотреть, как меняются свойства, например, воды, если установить ограничения (В частности, результаты исследования были опубликованы несколько месяцев назад в журнале Science, также о работе можно прочитать здесь — прим.ред.).

wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

Эти вопросы не праздные, поскольку вся жизнь состоит из воды и всегда считалось, что вода – самый поляризуемый материал из всех известных. Но мы обнаружили, что у поверхности вода совсем теряет свою поляризованность. И эта работа имеет множество приложений для большого количества совершенно разных областей — не только физики, но и биологии и так далее.

— В одном из интервью вы сказали, что история ХХ века свидетельствует о том, что, как правило, требуется от 20 до 40 лет, чтобы новые материалы или новые лекарства проделали бы путь от академической лаборатории до своего запуска в массовое производство. Справедливо ли это утверждение для графена? С одной стороны, появляется много новостей о его применении, с другой — пока о его массовом использовании в обычной жизни говорить, вероятно, рано.

— Посмотрите сами: все наши материалы, которые мы использовали до недавнего времени, характеризовались высотой, длиной, шириной — такие атрибуты. А теперь после 10 тысяч лет цивилизации вдруг мы нашли материал — и не один, а десятки — которые кардинально отличаются от каменного, железного, бронзового, кремниевого века и так далее. Это новый класс материалов. И это, конечно, не software, где можно написать программу и через несколько лет стать миллионером. Люди скоро будут думать, что телефон изобрел Стив Джобс, а компьютер — Билл Гейтс. На самом деле, это работа 70 лет, физика конденсированного состояния. Сначала люди разобрались, как работает кремний, германий, потом свитчи начали делать и так далее.

А если возвращаться к тому, что происходит с графеном, — в Китае на этом делают прибыль уже сотни компаний. Это данные, которые мне известны. Продукты с использованием графена можно увидеть где угодно: делают и подошвы для ботинок, краску со всевозможными наполнителями для защиты и многое другое. Это медленно, но раскручивается. Хотя медленно по масштабам индустрии. С 2010 году научились делать графен в массах, а не как мы — под микроскопом. Так что дайте время. Через десять лет вы, наверно, увидите не только лыжи и теннисные ракетки, которые называются графеновыми, а что-то действительно революционное, уникальное.

— Как сейчас строится работа в вашей научной группе?

— Стиль работы — не замыкаться на одном и том же направлении, как я обычно говорю, от научной колыбели до научного гроба. В Советском Союзе, по крайней мере, это было очень популярно: люди защищают кандидатскую, докторскую и до пенсии занимаются одним и тем же. Конечно, во всяком деле нужен профессионализм, но в то же время, нужно смотреть, а что есть в стороне. Я пытаюсь переключаться с одного направления на другое: у нас есть такие условия, а что можно еще сделать в этой области?

То, о чем я говорил, — вот это «двухмерное ничего» — эта идея пришла совершенно из другой области. По каким-то причинам, которые только потом стали понятны, получилась довольно интересная новая система. Поэтому нужно прыгать, как лягушка, с одной области на другую, даже если знаний нет, но есть бэкграунд. Можно прыгнуть в новую область и посмотреть со своей точки зрения, что ты там можешь сделать. И это очень важно. Особенно хорошо делать это со студентами, которые подходят к новым темам с большим энтузиазмом.

— В вашей группе сегодня много молодых ученых, в том числе из России. На ваш взгляд, что сегодня мотивирует студентов — и в России, и за рубежом — заниматься наукой, в том числе фундаментальной? Ведь даже сейчас перспективы в той же индустрии более очевидны.

— Люди пробуют свои силы. Наукой занимается пять-шесть миллионов людей в мире: кто-то пробует, кому-то не нравится. Жизнь в науке, особенно фундаментальной, несладкая. Когда вы аспирант, вам кажется, что вы занимаетесь наукой. А когда получаете постоянную работу — тут и учеба наваливается, и гранты нужно писать, и статьи в журналы пристраивать, та еще нервотрепка. Поэтому по сравнению с индустрией, где все немного как в армии, — в науке по-другому.

Выжить реально, но нужно очень быстро бежать: это не стометровка, это марафон на всю жизнь. И учиться тоже нужно всю жизнь. Кому-то это нравится, как мне. Каждый раз столько адреналина! Например, когда открываешь referee report на свою статью. И статус нобелевского лауреата не помогает. Это работает примерно так: «А, нобелевский лауреат? Давайте его поучим, как науку по-настоящему делать». Поэтому вечером, когда уже нужно ложиться спать, я никогда не открываю комментарии рецензентов.

Адреналина хватает, все интересно, что-то новое узнаешь всю жизнь, поэтому некоторые молодые люди, слепленные из того же теста, хотят пробиваться в науке. Единственное, исходя из моего опыта, действительно успешные ученые, которые через меня прошли, — это те, кто начинал с PhD студентов. Если они приходят постдоками, то уже довольно поздно переучиться, уже существует давление: нужно публиковаться, находить гранты. А на уровне PhD можно пока и о душе подумать. В это время в аспирантуре они формируют стиль работы: если им это нравится, они становятся вполне успешными.

Андрей Гейм и Константин Новоселов на пресс-конференции лауреатов Нобелевской премии в 2010 году. Источник: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)

— Как раз касаясь темы грантов. Многие ученые говорят о том, что работа в науке — это в том числе довольно много рутины, бюрократии, постоянно нужно искать финансирование. Когда тогда сами исследования проводить?

— Деньги на науку дают налогоплательщики из своих кровно заработанных. А то, какие исследования финансировать, решают peers, которые являются другими учеными. Поэтому нужно им доказывать, привыкать к высокой конкуренции. Денег, даже если их дадут очень много, все равно на всех не хватит, поэтому это каким-то образом неизбежная часть науки: нужно писать заявки на гранты, выпускать хорошие статьи. Если статья хорошая, на нее будут ссылаться. Люди голосуют ногами, а в данном случае ручкой — какую статью вписывать. Число ссылок говорит о том, насколько ты успешный, насколько коллеги уважают твой результат. Конкуренция в науке такая же сильная, как и в спорте, на Олимпийских играх.

В Европе это не так сильно выражено, а в Америке полные профессора в моей позиции почти все свое время тратят на написание грантов и на разговор со своими студентами раз в месяц. Большинство моего времени уходит на написание статей для моих студентов и аспирантов. Потому что когда хорошие результаты представлены плохо — сердце кровью обливается. Лучше ли это, чем писать гранты, или хуже? Не знаю.

— Безусловно, работу нужно хорошо представить научному сообществу, но, с другой стороны, результаты научных исследований необходимо доводить и до широкого круга людей — тех самых налогоплательщиков. Здесь хочется затронуть тему популяризации науки: насколько, на ваш взгляд, самим ученым нужно рассказывать о своей работе большой аудитории?

— А куда деться? Если налогоплательщики не понимают, то потом и правительство перестает понимать. Люди по-прежнему относятся к науке с уважением, особенно люди с образованием. Если бы этого не было, все деньги были бы отданы, что называется, на моментальные нужды — потрачены на хлеб с маслом. И было бы, как в Африке, где на науку ничего не тратится. Как известно, это спираль, которая в конце концов приводит к крушению экономики. Поэтому к людям, которые умеют и любят представлять результаты научных исследований, я отношусь с большим уважением.

Среди моих знакомых профессоров многие с ухмылочкой относятся к тем, кто выступает на телевидении и тому подобное. Например, в нашем департаменте работает Брайан Кокс (английский физик, занимается физикой частиц, научный сотрудник в Лондонском королевском обществе, профессор Манчестерского университета и известный популяризатор науки — прим.ред). Даже к нему многие относятся скептически: мол, ненастоящий профессор, ничего в науке не сделал. То, что он умеет представлять результаты исследований, — это очень важно, кто-то должен этим заниматься.